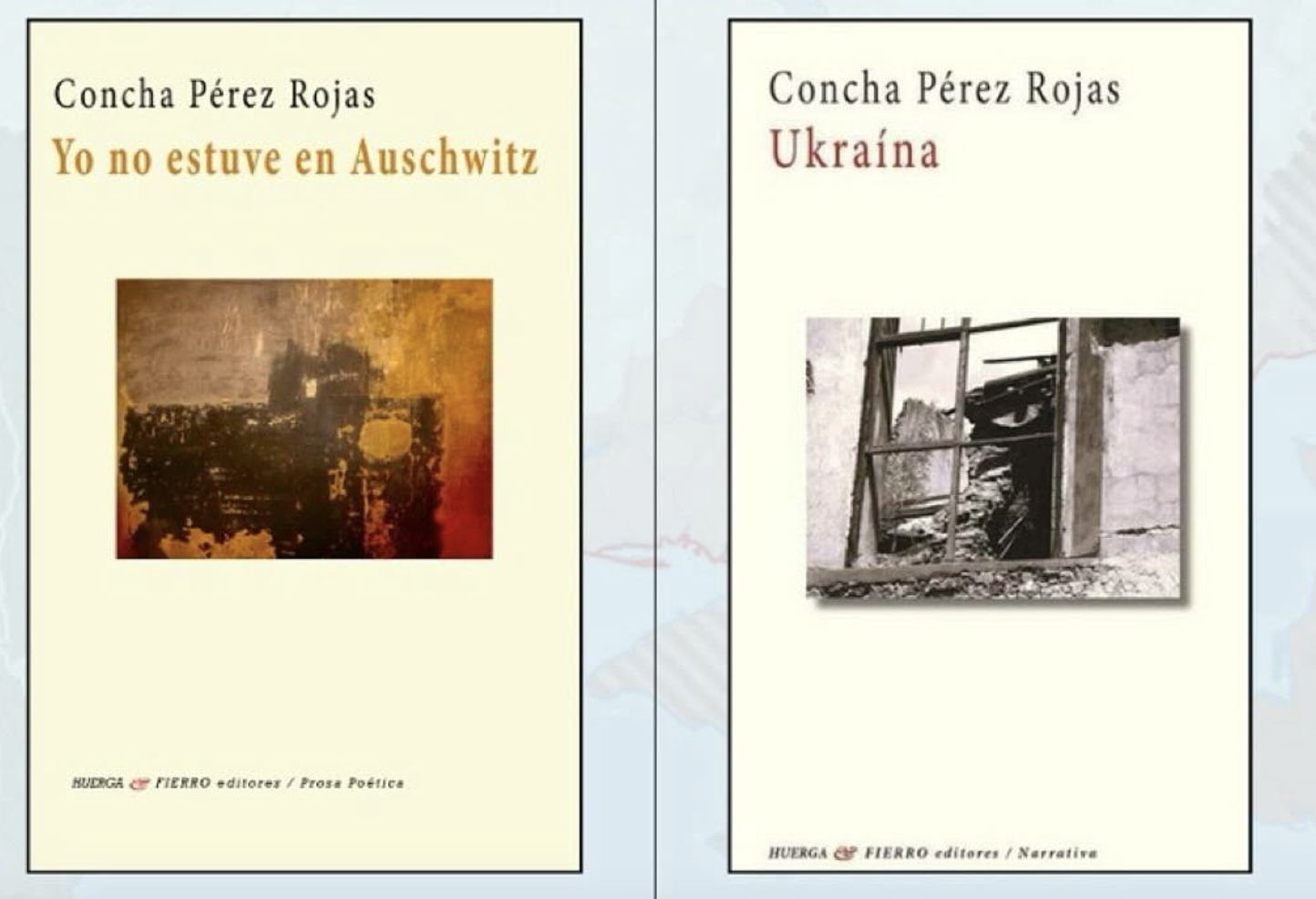

Tanto Ukraína como Yo no estuve en Auschwitz (ambos en Huerga y Fierro editores, 2022 y 2024 respectivamente) son dos textos complejos, casi inclasificables, de esos que cuesta delimitar el género al que pertenecen. El pasado 25 de enero, casi coincidiendo con la liberación del campo de exterminio por las tropas rusas, se presentaron en la librería La Luna Nueva, de Jerez.

El primero está escrito en prosa, pero en una prosa que no es poética pero está llena de poesía. O quizás de poesía del dolor e introspección histórica y denuncia, por ser más concreto. El segundo, Yo no estuve en Auschwit, sí está escrito en parte en verso y quizás por eso ha aparecido en algunas de las listas de los mejores libros de poesía del veinticuatro. Pero no es una poesía a la usanza, los versos no parece que tengan la pretensión de serlos, porque de alguna manera, como ya pasaba en Ukraína, son conciencia con forma de bisturí que nos traspasa y que nos recuerda un tiempo en el que Europa no parecía Europa. Ese tiempo en el que esta civilización que nos hace sentirnos orgullosos de ser lo que somos, miró -quizás demasiado tiempo- para otro lado.

Ambos textos son un mirada no inocente a nuestra historia, un pedir cuentas, un no querer olvidar, quizás porque no es nuevo que la historia demasiadas veces se repite y el hombre vuelve a ser lobo para el hombre. Estos dos libros que se atreve a publicar Huerga y Fierro editores, son además, casi una guía de viaje al corazón más dolorido de nuestro continente, una ruta hacia el paisaje más inhóspito de nuestra memoria. Hace unos días, leía con mis alumnos un pequeño texto del escritor Sadako Sasaki que recordaba el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima, y entonces me preguntaba si ochenta años después habíamos aprendido algo. Con los libros de Concha la pregunta es la misma. Al leerlos asumo con cierto dolor que apenas hemos comprendido nada.

Ukraína se publicó en 2022, el mismo año que la mayoría de los europeos supimos que aquello también era Europa mientras que sus ciudadanos huían de las bombas. Han pasado casi tres años (el 24 de febrero de 2022 estallaron las primeras bombas) y apenas ha mejorado nada. Eso sí, hay más silencio y el estado de sus ciudades y la desesperación de su gente está empezando a dejar de ser noticia. ¿Era aquella Ucrania que saltaba a los informativos la Ukraína a la que estaba mirando Concha los con ojos más grandes del terror? No y sí. Era la misma tierra, pero eran el dolor y la historia judía la que se levantaba por aquellos campos devastados y sembrados de miedo, barbarie y terror. Un libro muy duro. Tan duro como cerrar los ojos e imaginar el golpe seco del cerrojo de un horno crematorio ante la indiferencia del mundo. Y entonces uno se pregunta: ¿Es esto poesía social, es poesía del compromiso, es poesía de la conciencia? Aquellas líneas que quise leer como si fueran poesía sé ahora que son sobre todo conciencia y memoria.

Yo no estuve en Auschwitz se ha publicado en 2024. ¿Ese yo no estuve significa aquello mismo que el relato evangélico de Mateo (27:24) atribuye a Pilatos cuando dice, ante otro judío: “Tomó agua, y delante de su gente dijo: “Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis”? Vosotros veréis. ¿Habrá algo más duro? En estos poemas que recorren una parte de esa memoria que no deberíamos olvidar, hay sobre todo una daga que te abre en dos y te escupe a la cara algo todavía peor: lo visteis, pero lo habéis olvidado. Pero Cuánto y cuán rabiosamente se parecen ayer y hoy (p. 68). Quizás por eso sigue tan vigente el poema El gueto:

Es mentira que hubo hombres buenos.

Hubo hombres buenos. Pero tantos

fueron los malos, que no puede

desenterrar a los buenos la memoria.

Ambos libros tienen, Yo nunca estuve al menos en su primera parte, la complejidad de estar salpicado por la historia y de la necesidad de indagar qué es esta palabra, qué significa este término en judío, o qué pasó exactamente en este lugar que viene aquí tan manchado de atrocidad. Y lo encuentras y entonces reconoces la intensidad, la veracidad y la denuncia que se levanta en los versos, la fuerza con la que están escritos, la deuda que se nos recuerda y que tenemos pendiente como una hipoteca con el banco de la historia.

¿Puede ser el hombre tan cruel como Death Dealer, que golpeó insistentemente con una barra de hierro a varias docenas de hombres hasta matarlos delante de niños, mujeres y otros hombres?

“Vi sus ojos y vi la muerte.

Vi la muerte que traía

pegada a sus botas, vibrante en el fierro,

en sus ojos vacíos y su mandíbula de bestia.

No vi a un hombre. Vi el frío.

Vi los cadáveres a sus pies.

Vi a la multitud, que miraba

o charlaba sin asombro. y vi

a la bestia sin rostro y sin alma,

tan lejos del hombre,

con gesto de nada y mirada de nadie,

mientras se ajustaba el cinturón.

El mercader de la muerte.

Sin vida, frente a la montaña de cuerpos

vivos que no respiraban.

Lietukis Garage, En Kaunas,

bajo un cielo sin Dios. (p. 27)

Pero no todo es memoria. El libro se divide en tres partes. La segunda se titula A Auschwitz. (Casi) una historia de ficción, una historia en la que se mezclan el paisaje humano, las sonrisas y el amor, con pinceladas inevitables de judaísmo, pero donde lo realmente importante es un relato natural, sin pretensiones, con reflexiones cruzadas que van buscando esa tercera parte: Nunca será tu nombre, en la que vuelve el texto reflexivo, el ajuste de cuentas con la memoria, la búsqueda de respuestas, la mirada de los que vieron y la inquietud de los visitantes: “Si cerráis los ojos podréis verlo” (p. 71). ¿Ver qué? La desesperación de tener frente a sí un pasado o un presente, o el amor, o el odio. “Odié a Dios que miraba para otra parte. Así había sido siempre” (p. 72).

No son libros fáciles, ni siquiera amables. Son una sacudida a nuestras conciencias. No son para leerlos pensando en las musarañas. Sí tienen dentro la aventura de leer, la incertidumbre de todo texto literario, el desconcierto, la reflexión permanente de que hubo un tiempo, de que sigue habiendo un tiempo, en el que la memoria, el saber que pasó y más, es tan cierto como este grito que nos cruza desde el este de Europa a este sur que somos en forma de una poesía de la reflexión sobre nuestra historia, la misma que, tristemente, podría volver a empezar mañana.

Comentarios