Nadie sabe cómo cantaba Enrique El Mellizo (1848-1906). Sabemos, eso sí, que fue lo más parecido a un Beethoven gaditano y que sin él todo habría evolucionado de otra forma, seguramente peor. Se decía que se hundía en pozos de melancolía y se perdía por la noche, se arrimaba a la tapia del manicomio de los capuchinos y cantaba para los locos; o que, por el mismo arranque de solidaridad, cantaba sobre el agua. Pero nadie tiene idea de su sonido, ni de si acudió a aquellos muros cuando inventó la inmortal malagueña doble para comprobar si los internos, al oírla, se reconciliaban con su locura.

Su voz y su obra deben detectarse del mismo modo que se descubre un planeta lejano, por las alteraciones de gravedad que ha venido provocando en otros cuerpos celestes. Asumimos que existe un astro invisible porque los otros, los que sí vemos, tiemblan y dan más luz. Hoy podríamos escucharlo con una calidad terrosa y los auriculares apretados: esforzándonos, captaríamos un quejido largo atravesando un siglo a través de algún vídeo de YouTube. La posibilidad técnica estaba ahí, una noticia de 1880 atestigua la primera grabación flamenca. Era, simplemente, cuestión de voluntad, pero El Mellizo no quiso. Sus amigos deberían haberlo emborrachado. Tomarlo del brazo, engañarlo y meterlo en alguna cabina de grabación; decirle, Enrique, canta por malagueñas, y que él cerrara los ojos y pensándoselo un poquito tomara aire y dijera: “Eran las dos de la noche, despiértate, hermano mío, que se ha muerto nuestra mare y nos hemos quedao solicos”.

La posibilidad técnica estaba ahí, una noticia de 1880 atestigua la primera grabación flamenca. Era cuestión de voluntad, pero 'El Mellizo' no quiso

Entonces, sus acompañantes apretarían los puños, disimulando la exaltación para que no le diera por callarse. Aquello se habría grabado en uno de esos cilindros de cera que apenas soportaban unas cuantas reproducciones; suficientes para que, más tarde, se copiara en un formato más resistente y se iniciara la cadena que acaba 120 años después con nosotros hundidos en la pantalla, emocionados, viajando en el tiempo. Pero ni con todo el vino del mundo. La voz de El Mellizo se perdió.

Un azar no muy diferente sí logró confabularse para que sepamos, a ciencia cierta, cómo era su cara. Augusto Butler, más conocido como Máximo Andaluz¸ fue a la caza de su retrato 34 años después de la muerte del cantaor. Corría 1940. Mientras reposaba en El Callejón, un tabanco de Jerez, entró un gitano repeinado. Era el cantaor Juan Jambre. Butler sabía de antemano que ese hombre hirsuto como un hilo de mimbre poseía la única fotografía que existía de Enrique El Mellizo. Se la había dado Antonio, el hijo, antes de marcharse a la mili con el fin de que la copiara, pero Jambre nunca la devolvió, ya fuera por despiste o por creer que, con la imagen, guardaba en su poder la caja de Pandora del cante. Butler se cuidó de dejar clara su admiración por el creador flamenco más interpretado de todos los tiempos. Jambre asintió y fue a casa. En el ínterin, Butler corrió a buscar un fotógrafo, o ya lo llevaba pegado a él, esperando la oportunidad. El caso es que Jambre regresó y enseñó el tesoro.

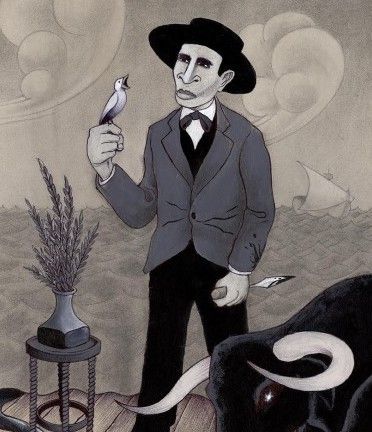

Ante los ojos de Augusto Butler apareció un hombre extraño y feo. No dejaba de parecer un niño disfrazado al que debajo de la pajarita, el chaleco y la chaqueta, se le imaginaban perfectamente unos pantalones cortos y unas canillas sin pelo. Era todo calavera bajo el sombrero. Nariz enorme hincada en la frente. Orejas parabólicas que provocaron oleadas de cachondeo gaditano. Las quijadas aparatosas y los ojos pequeñitos y tristísimos al fondo de las cuencas. En general, una cara que podría interesar a flamencólogos y arqueólogos: era exactamente la cría de un neandertal. Sin embargo, ese animal humano sobre el que ahora se encorvaba el fotógrafo había creado las composiciones más bellas de la historia del flamenco.

Nació en 1848 en el barrio de Santa María, ése lugar al que la gracia flamenca no lo guardó de recibir bombas a canastos. Entonces aún quedaban viejos que podían contarle al Mellizo, de primera mano, cómo se hace para expulsar de un país a los cientos de soldados de Napoleón que invadieron España y que, lo que es más grave, decían los oles mal y fuera de sitio.

El apodo no se sabe de dónde le vino. Unos dicen que su padre era mellizo, otros que no

El apodo no se sabe de dónde le vino. El flamenco, como el jazz, es una música iniciática. Flamencos y jazzeros nacen dos veces: primero de la carne y luego a la música, por eso hay que rebautizarse, cambiarse el nombre o añadirle algo. Unos dicen que su padre era mellizo, otros que no. Su nombre de carnet resultaba absurdamente largo: Francisco Antonio Enrique Jiménez Fernández, nombres acumulativos como los de los reyes, pero de suelo, sin pompa.

Lo cierto es que muchos cantes que hoy se escuchan como si se hubieran originado en el caldo primigenio de un pasado sin autorías pertenecen a Enrique El Mellizo. Sin embargo, meternos en su perspectiva temporal es comprender que también él, como nosotros, observaba tras de sí una historia de cantes inabarcable. Pero no formaba parte de ella, no llevaba la sangre de ninguna estirpe artística y, quizás por tener el ADN algo acomplejado, se casó con Ignacia Espeleta Ortega: en ella confluían los Ortega y los Espeleta, dos clanes que acumulaban varias generaciones de cantaores, bailaores y toreros.

Aparte de cantaor, Enrique El Mellizo era banderillero y matarife. Trabajaba en el matadero de Cádiz. Abrir a los cerdos y despiezarlos debía comunicar algo a los sentidos porque de aquel establecimiento salieron muchos cantando bien: llegaban al arte a través de una crudeza demasiado literal. Además, los cerdos mueren siempre por seguiriyas. Los relatos sobre El Mellizo caminan entre el mito y la realidad. Se dice que un día de viento le cortó una oreja a su hermano. Él, precisamente, que de orejas iba tan sobrado que años después de su muerte se decía que servían para tapar los esconchaos de la peña que llevaba su nombre. El gaditano, según esto, estallaba a veces, inexplicablemente.

Así hay que imaginarse a 'El Mellizo': vagabundeando, maltratado de amor según Fernando Quiñones, perdiéndose durante horas tras los pórticos de la catedral

Sería necesario verlo como en una película, que una cámara lo persiga por el Cádiz del XIX y enfoque su rostro turbado, sus andares, los saludos a los que no responde, los vecinos cuchicheando. En Amada inmortal, un Beethoven desquiciado patea sobre los adoquines, abstraído, tarareando una especie de melodía infantil. Oculto tras su mala uva, está pariendo la novena sinfonía. Frustraciones, rencor amoroso, insatisfacción, asco, todo centrifugando para componer una de las mayores expresiones de la humanidad. Exactamente así hay que imaginarse a Enrique El Mellizo vagabundeando, maltratado de amor según Fernando Quiñones, perdiéndose durante horas tras los pórticos de la catedral, escuchando los órganos y los cantos gregorianos, obsesionado, escarbándose en el vientre de la infancia como escarbaba en las entrañas de los cerdos; hundiendo los brazos en sí mismo para agarrar cantes de su madre que estaban ahí pero se disipaban conforme los tocaba, nanas ancestrales que, tal vez, estimulaba con otras músicas para que rebrotaran si no con la misma melodía, al menos sí con su huella emocional intacta.

Se peregrinaba para escuchar a Enrique El Mellizo, sus cantes corrieron como la pólvora. Algunas historias ayudan a acercarse a la magnitud de la voz del maestro. De él aprendieron los grandes que luego sí grabaron, esos a los que se refieren los cantaores de hoy cuando dicen que hay que beber de la fuente, por ejemplo, Antonio Chacón, que se echó a temblar cuando vio entrar a Enrique por la puerta de un café. Unos sitúan esta noche de 1886 en una fiesta de Jerez, otros en la alameda del Perejil de Cádiz.

El que sería un célebre titán de la técnica vocal con bigote de forzudo de circo tenía entonces unos 17 años. Miró de reojo a su tocaor:

—Maestro Patiño, yo no toco por seguiriyas, me da vergüenza.

Enrique El Mellizo cargaba con 38 primaveras. Aquel joven le entusiasmó. Se encontraron en el camino, se hicieron hermanos (que diría Manuel Molina).

Para los cantaores, el respeto y la hermandad se demuestra con un buen “mano a mano”, se pican entre ellos igual que se pican los raperos, aunque, a diferencia de estos, el desafío no es verbal, sino pulmonar. La batalla entre Antonio Chacón y Enrique El Mellizo se prolongó dos días. Ocurrió en el café Siglo Colmao. No muy lejos, se ubicaba el bar Los Gallos, un tinglado de maderas verdes donde las aves se clavaban los espolones y se dejaban la vida.

En 1906, murió después de empapar con su genialidad malagueñas, seguiriyas, soleares, tientos, alegrías… Llevaba tiempo sin cantar. Se ahogaba. La voz sí le daba para contar chistes o avisar, ya entonces, de que el cante puro estaba en peligro, o también para burlarse de que el arte se guardara “en conserva como las latas de atún”. Se refería a las grabaciones para fonógrafo. Ese asunto lo sublevaba.

Tenía que dar rabia ver cómo la tuberculosis se comía a Enrique El Mellizo y recordarlo en el balcón en los Viernes Santos, echándole al Cristo Nazareno una saeta por seguiriyas de su cosecha. A última hora, en alguna fiesta, reunía fuerzas para mecer una malagueña chica y no se oía una mosca. Nadie sabrá nunca cómo cantaba El Mellizo.

Bibliografía:

- Enrique Jiménez "El Mellizo". Vida y obra de un “compositor jondo”. De Antonio Barberán Reviriego.

- La voz de los flamencos. De Miguel Mora - Historias de Flamencos. De Luis Caballero Polos.

- Iniciación al flamenco, Horizonte flamenco, Flamenco.one, Los fardos de Pericón.