El 8 de marzo, conocido mundialmente como el Día Internacional de la Mujer, es una fecha que trasciende lo festivo para convertirse en un recordatorio de la lucha histórica de las mujeres por el reconocimiento efectivo de la misma dignidad y humanidad que los hombres. Y, por tanto de los mismos derechos políticos, civiles, laborales y humanos que nuestros congéneres del sexo masculino. Por ello, el 8 de marzo no es un día para la celebración, sino para la reivindicación política de los derechos y libertades de las mujeres.

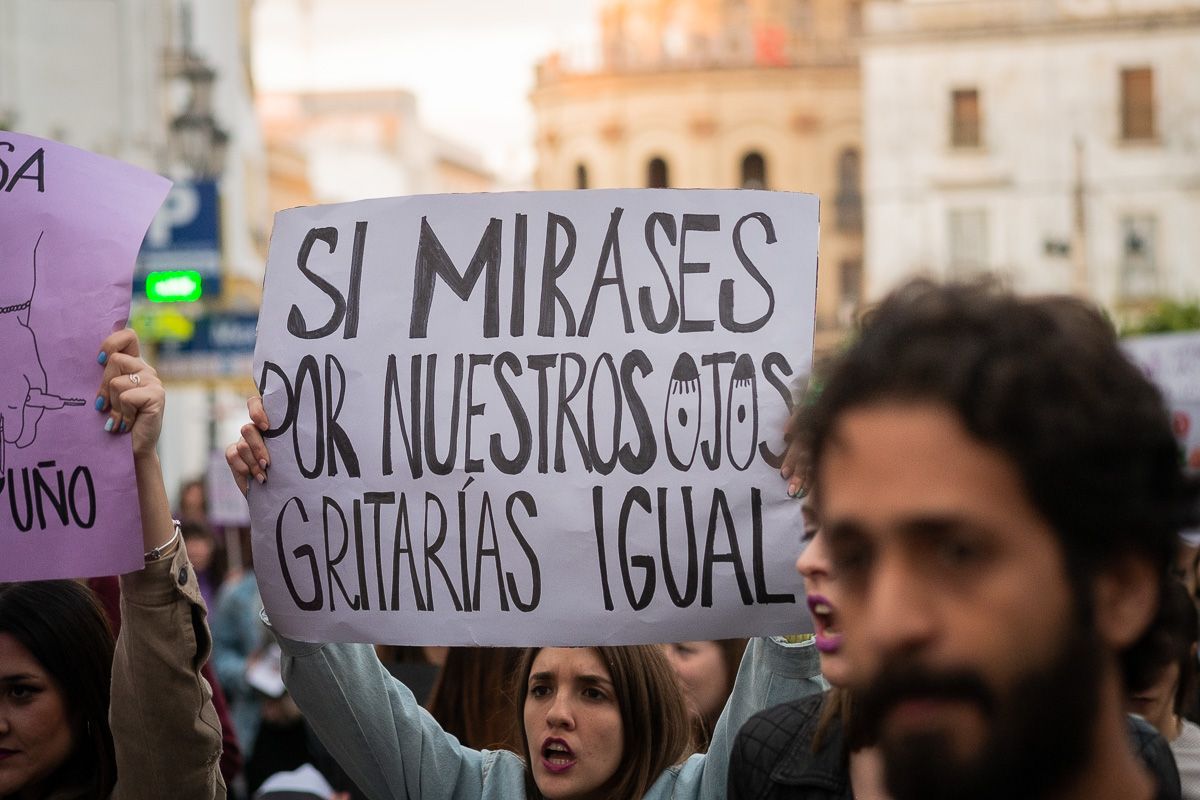

El hecho de que falten 134 años para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, es un argumento más que sólido para que las mujeres salgamos a las calles a reclamar al Estado, las instituciones y la sociedad el derecho a una vida libre de violencia y con los mismos derechos y libertades que los varones. No podemos esperar al año 2158 para luchar.

Origen reivindicatorio y evolución del Día Internacional de la Mujer

El Día Internacional de la Mujer hunde sus raíces en las luchas históricas por la dignidad, igualdad, la justicia y los derechos laborales, políticos, civiles y humanos de las mujeres, con el objetivo de alcanzar mejores condiciones de vida para ellas y sus hijas e hijos, beneficiando también a los hombres. Su origen se vincula a una serie de acontecimientos clave ocurridos en marzo entre la segunda mitad del siglo XIX y los albores del siglo pasado, que marcaron hitos en la lucha colectiva de las mujeres y sentaron las bases del movimiento feminista moderno.

Uno de los primeros antecedentes se sitúa en marzo de 1857, en plena Revolución Industrial, cuando un grupo de trabajadoras textiles de Nueva York se manifestó contra las pésimas condiciones laborales a las que estaban sometidas, donde exigían mejoras en sus condiciones de trabajo, reducción de sus interminables jornadas, salarios justos e igualdad de derechos respecto de sus pares masculinos; entre los que se hallaba el derecho al voto. Aunque la explotación afectaba a toda la clase trabajadora, las mujeres sufrían una precariedad aún mayor: más inestabilidad, jornadas más largas, peores salarios que los hombres, únicamente por razón de sexo; y cómo no, mayor violencia y vulnerabilidad. La protesta fue reprimida violentamente por la policía, pero sentó un precedente en la lucha por los derechos de las mujeres.

Décadas después, en 1907, tuvo lugar en Stuttgart, Alemania, la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, liderada por Clara Zetkin. En este encuentro se sentaron las bases de la futura Internacional Socialista de Mujeres, con el sufragio femenino y la mejora de las condiciones laborales de las mujeres como objetivos prioritarios.

Al año siguiente, en 1908, las trabajadoras textiles de Nueva York protagonizaron una huelga histórica exigiendo mejoras en sus condiciones laborales, el fin del trabajo infantil y el sufragio femenino.

Como muestra de solidaridad, el 3 de mayo de 1908, el teatro Garrick de Chicago acogió un evento denominado “Día de la Mujer”, organizado por destacadas líderes socialistas de EEUU, como Corinne Brown y Gertrude Breslau-Hunt. Si bien, sólo hasta 1909 se celebró por primera vez en Nueva York el Día Nacional de la Mujer, promovido por el Partido Socialista de este país, en reconocimiento a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908 de Chicago y Nueva York. La marcha contó con una multitudinaria participación, a la que asistieron alrededor de 15.000 mujeres de ambas ciudades.

Por su parte, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague en 1910, las destacadas políticas alemanas Clara Zetkin y Luise Zietz propusieron instaurar un día dedicado a las mujeres trabajadoras, con el propósito de reivindicar su derecho al voto, el acceso a cargos públicos y la mejora de sus condiciones laborales en igualdad de condiciones con los hombres. Su propuesta contó con el respaldo unánime de delegadas de 17 países. Y un año después, el 19 de marzo de 1911, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer. La convocatoria movilizó a más de un millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza y Estados Unidos, marcando un hito en la lucha por los derechos de las mujeres.

Ese mismo mes, el 25 de marzo de 1911, ocurrió una de las mayores tragedias laborales de la historia: el incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nueva York. Las deficientes condiciones de seguridad y la práctica empresarial de mantener cerradas las puertas para evitar pausas laborales convirtieron el siniestro en una trampa mortal para 146 personas, de las cuales 123 eran mujeres, en su mayoría jóvenes inmigrantes. La magnitud de la tragedia conmocionó a la opinión pública e impulsó la aprobación de nuevas regulaciones laborales en Nueva York, sentando las bases de una legislación más estricta en seguridad laboral. Según relatos de la época, en la fábrica se confeccionaban camisas de color violeta y se dice que el humo del incendio adquirió ese tono. Con el tiempo, el violeta fue adoptado como símbolo del feminismo, representando la lucha por los derechos laborales y la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

De otro lado, el 8 de marzo también está estrechamente ligado a las protestas de las mujeres obreras en Rusia. En 1917, miles de mujeres salieron a las calles bajo el lema “Pan y Paz”, iniciando una huelga que tuvo lugar entre el 23 y el 27 de febrero del calendario juliano, fechas equivalentes al 8 y 12 de marzo en el calendario gregoriano. Su movilización se extendió rápidamente, sumando a otros sectores de la clase trabajadora y al partido bolchevique. Este levantamiento desencadenó la Revolución de Febrero, que provocó la abdicación del zar y la formación de un gobierno provisional. Entre las primeras medidas adoptadas estuvieron el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres y la implementación de reformas laborales y civiles en su favor. A iniciativa de la lideresa Alexandra Kollontai, la Unión Soviética declaró oficialmente el 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora.

A medida que el reconocimiento del Día de la Mujer se fue expandiendo a distintos países, su conmemoración adquirió un carácter reivindicativo, centrado en la lucha por el derecho al voto, la igualdad laboral y el reconocimiento de las mujeres en condiciones de equidad con los hombres. En este contexto, China instauró oficialmente esta celebración en 1922.

En España, la primera conmemoración del 8 de marzo tuvo lugar en 1936, impulsada por la destacada líder comunista Dolores Ibárruri, conocida como La Pasionaria. Sin embargo, esta fecha ya tenía un significado especial en el país desde 1910, cuando, gracias al impulso de figuras como la escritora feminista Emilia Pardo Bazán, el Gobierno español aprobó la ley que permitió a las mujeres matricularse en las universidades, marcando un hito en el acceso de las mujeres a la educación superior y a mejores oportunidades laborales.

Dado su origen obrero y su vinculación con los movimientos socialistas y comunistas, el reconocimiento internacional del 8 de marzo tardó en materializarse. No fue hasta 1975, en el marco del Año Internacional de la Mujer, cuando Naciones Unidas institucionalizó esta fecha como el Día Internacional de la Mujer, que se consolidó con carácter internacional en 1977. Desde entonces, este día se ha convertido en un día de movilización y reivindicación en todo el mundo, recordando las luchas del pasado, celebrando los logros obtenidos y poniendo de manifiesto los grandes desafíos pendientes en la conquista de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Razones para luchar el 8M: avances frágiles y amenazas persistentes

En el contexto actual de crisis e incertidumbre a nivel global, los derechos de las mujeres enfrentan diversas amenazas, debido a los retrocesos normativos y jurisprudenciales; a la insólita redefinición que se está haciendo en muchos países del concepto de “mujer”, donde se permite incluir a los hombres en nuestra categoría jurídica; y, entre otros factores, al mantenimiento de la opresión y la discriminación de siempre, a la expansión del machismo y la misoginia y al aumento de las diversas formas de violencia contra nosotras.

La violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo la violación de derechos humanos más extendidas y normalizadas e impunes, reflejo de la estructura patriarcal de nuestra sociedad. Las cifras de la ONU son contundentes: una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida. En 2023, más de 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares, lo que equivale a un feminicidio cada diez minutos.

La trata con fines de explotación sexual, la prostitución, la pornografía, la mutilación genital femenina, el acoso sexual y los matrimonios forzados de niñas y mujeres jóvenes siguen siendo prácticas generalizadas. La explotación laboral, el desempleo estructural, la precariedad, la asunción cuasiexclusiva del trabajo reproductivo en el hogar y la discriminación laboral siguen siendo realidades persistentes. La explotación reproductiva (mal llamada gestación subrogada), las nuevas formas de mercantilización e hipersexualización de las mujeres y niñas, la violencia digital, son las nuevas maneras de expansión de presión, violencia y hostilidad contra las mujeres.

A ello se suman la falta de acceso a recursos y oportunidades en igualdad de condiciones con los hombres, las leyes que eliminan el reconocimiento jurídico de las mujeres en las normas internas, la CEDAW, la Convención de los Derechos de los Niños, el infame negacionismo de la violencia machista y la brutal represión creciente que enfrentan las mujeres y niñas en regímenes fundamentalistas, como las mujeres iraníes y las de los demás países islámicos, en particular, el apartheid por razón de sexo impuesto a las afganas, despojadas de toda dignidad y derechos bajo el control talibán y la indiferencia de las instituciones supranacionales y de los demás países del mundo.

La violencia estructural contra mujeres y niñas va más allá de los actos individuales y colectivos de agresión y opresión, y revela una negligencia institucional generalizada. Marcos normativos ineficaces, instituciones inoperantes, políticas públicas insuficientes y desprecio creciente hacia las mujeres y nuestra dignidad demuestran el incumplimiento sistemático del deber de diligencia debida por parte de los Estados en materia de prevención, protección y sanción de las violencias contra las mujeres y niñas.

La desigualdad también se manifiesta en la pobreza: las mujeres representan el 70% de las personas en pobreza extrema, sin perspectivas reales de salir de ella. En muchos países, las mujeres continúan enfrentando barreras estructurales en el acceso a la educación, el empleo, los derechos sexuales y reproductivos y la vida política; de hecho, las mujeres sólo disfrutamos del 70% de los derechos reconocidos a los hombres, según el Banco Mundial.

Y seguimos marginadas de los puestos y cargos donde se toman las decisiones políticas: 113 Estados, nunca una mujer ha ocupado la jefatura del gobierno o del Estado, y aunque la participación política femenina ha aumentado, con un 27% de representación global en los parlamentos, el ritmo del cambio es tan lento y con tantos retrocesos, que la paridad sigue siendo un objetivo lejano, casi imposible de lograr en un mundo polarizado, agobiado por las guerras, desastres climáticos, pandemias y graves crisis que agravan las desigualdades, empujando a las mujeres y niñas a situaciones de mayor vulnerabilidad, desamparo y violencia.

El 8 de marzo no es un día para regalar flores o felicitaciones. Hoy y siempre ha sido un día reivindicatorio para salir a las calles, para denunciar las desigualdades que persisten, para recordar a las asesinadas, agredidas, perseguidas, silenciadas y sometidas de todas las formas y para exigir el respeto por nuestros derechos y libertades. ¡No podemos esperar 134 más! ¡Nos vemos en las calles!