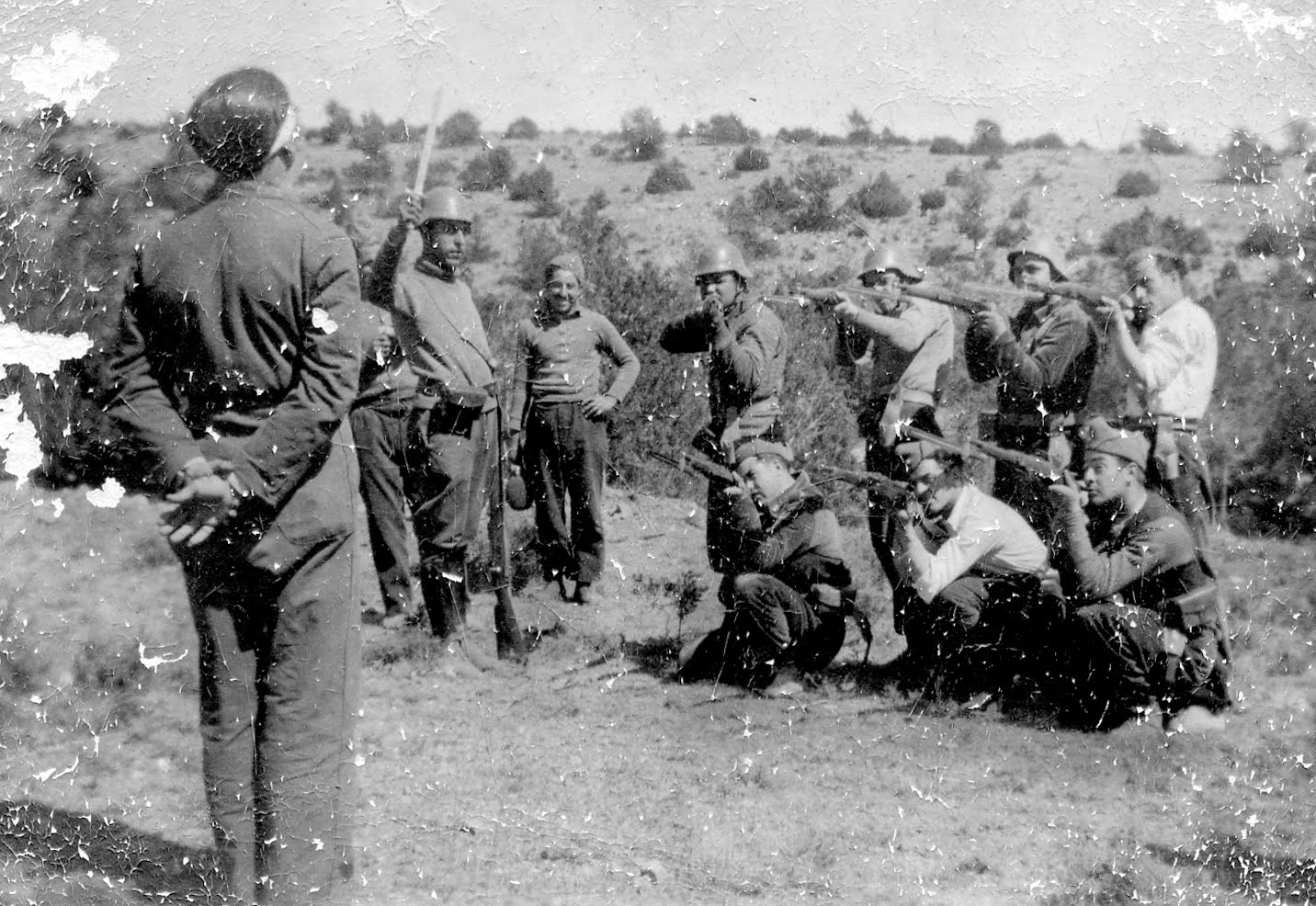

Aunque se han escrito miles de libros sobres los tres años en los que nuestros antepasados se mataron los unos a los otros, entre 1936 y 1939, todavía falta mucho que investigar sobre aquel tiempo oscuro. Por eso es tan buena noticia la publicación del libro colectivo Ámbitos y Designios de la Guerra Civil Española (Sílex, 2024), un volumen que reúne las aportaciones a un congreso organizado por la Universidad Rey Juan Carlos con los buenos oficios del historiador José Manuel Azcona. Los diversos autores desarrollan enfoques novedosos, siempre de la utilización de fuentes primarias, en cuestiones poco tratadas como las redes transnacionales anarquistas, o la atención médica y humanitaria, entre otras.

Ignacio Fernández de Mata aborda los castigos infamantes que sufrieron, en territorio sublevado, las mujeres republicanas. Se trataba de humillarlas en público con prácticas como el rapado de sus cabellos, con el fin de sembrar el terror entre las gentes del bando contario y conseguir así su sometimiento. Se ha dicho que este tipo de torturas procedía del fascismo y del nacismo. Fernández de Mata, por el contrario, rastrea su origen en sistemas jurídicos que arrancan de la Edad Media.

No solo se utilizaron los cañones y los aviones como arma. También el hambre. Como destaca Alba Nueda, la propaganda franquista se hartó de contraponer la supuesta prosperidad que se vivía en la zona “nacional”, bajo la autoridad protectora del Caudillo, con el caos del territorio republicano, un desorden que los rebeldes se ocuparon de fomentar con el ataque a los barcos mercantes que se ocupaban del suministro de alimentos en la zona republicana. El gobierno legítimo tuvo crecientes dificultades para asegurar el abastecimiento, con lo que su población sufrió un duro golpe en su moral de combate.

En un contexto bélico, la protección del patrimonio histórico-artístico adquiere una especial relevancia. La conservación del Museo del Prado, en esas circunstancias, merece eterna gratitud. Ana Pilar Vico Belmonte, en su capítulo, habla de los esfuerzos para preservar las obras de valor que se hallaban en iglesias, conventos y otros edificios. Una campaña de comunicación, a través de carteles, trató de concienciar a la ciudadanía para que respetara el legado cultural: “Un objeto religioso puede ser al mismo tiempo una obra de arte. Consérvalo para el Tesoro Nacional”.

Tampoco falta atención a la memoria del conflicto. Jacobo Herrero y Pablo Berdón estudian las series documentales sobre la guerra que se emitieron en TVE durante los primeros años de la democracia. Estos programas buscaban, sobre todo, promover la reconciliación de la ciudadanía y su convivencia en libertad desde la noción de culpa compartida.

Estas y otras investigaciones se acercan a la contienda desde la seriedad de la historia científica, no desde el partidismo de la historia militante. Sus perspectivas, como es natural, son plurales. Si en otros temas no se puede pretender contar con verdades absolutas, en este menos aún.

La Universidad Rey Juan Carlos dedicó también a la Guerra Civil el curso de verano que se celebró el año pasado en Aranjuez, con intervenciones de primeras espadas como Roberto Muñoz Bolaños. Estas reuniones sirven para dar conocer investigaciones en curso y fomentar debates, pero también para algo tanto o más importante: los historiadores se conocen entre sí y ponen cara a los autores que han leído. De hecho, las conversaciones de pasillos pueden llegar a ser tan enriquecedoras como las sesiones formales. La felicidad no puede ser más completa si a eso le unimos una cena inolvidable, en petit comité. Imaginen que un suculento plato de berenjenas se ve acompañado de una larga conversación sobre escritores hispanoamericanos o ciudades albanesas.

Estos encuentros, para mí, poseen una particular importancia. Los investigadores de la Universidad están acostumbrados a poner en común sus tesis en todo tipo de actos académicos. En cambio, yo trabajo solo, arrancando horas a mi descanso. Por eso me muero de ganas de salir de mi aislamiento y aprender de mis colegas. Mientras tanto, me preocupa, o más bien me angustia, la manera de llevar hasta el gran público una historia rigurosa, sin concesiones al sensacionalismo ni al sectarismo político. Conozco el mundo de la investigación y sería una auténtica pena si lo que pasa en la Academia se quedara en la Academia. Todos perderíamos.