Antes de escribir esta columna, comenté con mi amigo Óscar Sánchez Vadillo, cuyo último libro El beso de la finitud (Kiros Ediciones, 2022) estoy a pique de acabar, la idea que me cernía. Sin miedo a importunarlo, le pedía referencias en torno al idiotismo peninsular que tantos profieren: “Yo soy de letras” y su doblete narcisista “Yo soy de ciencias”. Mi amigo, leído que es, me inundó de noticias y autores (Kuhn, Snow, Ferlosio, Thomas de Quincey, Ortega, Musil y otros más que no me sonaban), y apuntó de paso una hipótesis interesante: que esa distinción debía de ser posterior a la segunda guerra mundial, pero no solo eso, sino que aventuraba a decir que tuvo que proceder del campo científico, no del que llamaríamos humanístico, en una suerte de aldabonazo para apropiarse del prestigio de la Cultura, que todavía bizqueaba hacia el otro lado.

Me quedé rumiando el asunto, lo que en mi caso significa estirar el pescuezo y ventear los aires más próximos. Mi olfato me dijo entonces que entre nosotros la cosa debió de surgir a partir de alguna situación socialmente estable, pues las cristalizaciones semánticas de este estilo precisan en sus inicios de algún referente, antes de emanciparse del mismo. De esta manera, se me ocurrió remontarme hasta alguna ley de educación que hubiera durado algo más de un quinquenio escaso. Difícil, la verdad. Había que echar la vista muy atrás. Pero la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media (26 de febrero de 1953) de Joaquín Ruiz-Giménez parecía una buena candidata. Y, en efecto, allí se distinguía explícitamente entre Letras y Ciencias en el bachillerato. La razón de tal distinción residía en que había que dar satisfacción a “una leve opción vocacional” de los alumnos (enternecedor desde luego, aquel lenguaje de la dictadura), lo que se concretaba en que los de Letras tenían como materia obligatoria latín y griego y los de Ciencias, matemáticas y física (cfr. BOE, 27 de febrero de 1953), sin perjuicio de otras materias comunes. En fin, la levedad del ser vocacional se convirtió más tarde en insoportable y empezó, como sabemos, a generar efectos insospechados (la cosa, es cierto, se diversificó después hasta extremos de especialización, pero es notable cómo, grosso modo, se sigue distinguiendo de la misma manera hoy en día). El caso es que la distinción bienintencionada de un ministro, que probablemente quería estar a la altura de los tiempos, pervive todavía de manera sorprendente. De hecho, el “Yo soy de letras” se lo he oído y escuchado a uno de nuestros próceres más izquierdistas. No sabe que está contribuyendo a la supervivencia de una oculta consigna franquista.

Uno de los primeros escritos que conocemos de Sigmund Freud es la Carta sobre el Bachillerato, del 16 de junio de 1873. Allí nos relataba sus exámenes. Eran cinco pruebas escritas (de las orales no sabemos más): latín (traducción del latín al alemán y del alemán al latín), griego, composición en alemán y matemáticas. Conocemos también las pruebas de ingreso en la Escuela de Landsberg que, con quince añitos, sufrió el campeón del mundo de ajedrez Emmanuel Lasker (1868-1941) por aquella misma época: le preguntaban hasta por la cisoide de Diocles. He enseñado ese examen a mis compañeros de matemáticas y casi se caen de bruces.

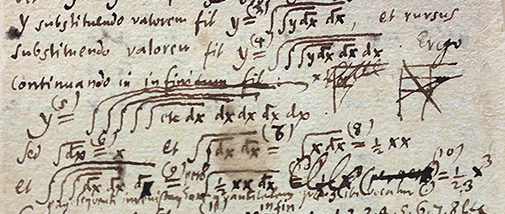

Naturalmente, las cosas han cambiado mucho desde entonces, pero no sé si sabemos que el descubrimiento del álgebra tiene que ver con la introducción de las letras por entre los números. Que x = 7 + 5 no es tan importante como el hecho de que al mismo tiempo sepamos que x – 7 = 5 o que x – 5 = 7, pues que estamos relatando todos los respectos a que se halla sometida esa x, es decir, estamos señalando las relaciones que le otorgan su identidad numérica. Por eso decía Leibniz que el Álgebra es Mathematica numerorum incertorum, es decir, una forma de operar que no necesita de números, sino de letras que expresen magnitudes, magnitudes de las que no conocemos sino las relaciones a que están sometidas.

Es más, los mismos lenguajes formales responden a leyes que a menudo son comunes a las leyes que gobiernan nuestros lenguajes naturales. Por ejemplo, la ley de ordenación jerárquica de la procesión sintáctica, que impide que el miembro subordinante quede inserto en el miembro subordinado (véase en este sentido un fascinante artículo de Agustín García Calvo sobre la cuestión, creo que de 1973), aun cuando en esto no reparen ni la mayor parte de los matemáticos (ni científicos, como los biólogos, que hasta hablan de códigos creyendo hacerlo metafóricamente) ni la mayor parte de los lingüistas. El honor de luchar contra tal ley se encuentra pues únicamente en manos de los poetas (y no todos, desde luego, empeñados como están en ordeñar los suspirillos del corazón sin atender al ritmo que este debe imponerles: ¡Valgan las musas de ayer en la lid admirable!) mediante los hipérbatos más enloquecidos.

En fin, estos ejemplos intentan algo. Convencer de la conveniencia de no trinchar en demasía aquello que debe ser enseñado. Lo que quede de filosofía por ahí debería protestar en vez de refugiarse de la intemperie yéndose al campo de las letras como mal menor (o de las humanidades, tanto monta), pues no se está sino asumiendo sin problemas la indignidad de una situación que parte por la mitad el campo todo del saber. Una mitad para Diderot y la otra media para D'Alembert. Pero así estamos, poniendo equis a cascoporro para convertir los noúmenos en fenómenos.