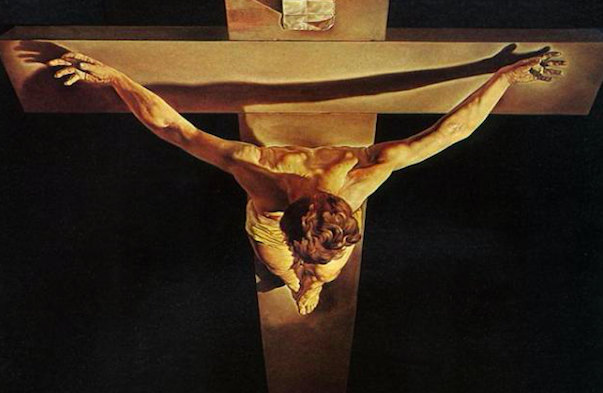

Llama la atención la poca diferencia de edad entre Cristo y su Madre, la Virgen Santísima, según los suele representar la imaginería católica. Hace dos mil años el aspecto de la madre de un hombre de más de treinta estaría más próximo al de una anciana que al de una mujer en plena madurez procreadora, que es como se suele representar a la Virgen María. Hasta el punto de que más parece esposa que madre de Jesús, si nos atenemos, repito, a cómo nos los muestran —aunque no siempre— la iconografía cristiana.

Los rituales de muerte y resurrección de los dioses eran muy frecuentes entre las religiones antiguas de los pueblos del Mediterráneo oriental, desde Egipto hasta Asia Menor. Dichos rituales —anteriores al cristianismo— formaban parte de las fiestas de primavera, época del año en la que tiene lugar el renacimiento o regeneración de toda forma de vida tras el parón invernal. Tal era el caso, por ejemplo, de Tammuz —el Adonis griego—, esposo o amante de Istar, la Gran Diosa Madre que personificaba las fuerzas reproductivas de la naturaleza. O el de Osiris, el más popular de todos los dioses egipcios.

Pero es posible que el ritual religioso de la antigüedad que más parecido guarda con nuestra Semana Santa sea el de la muerte y resurrección del dios Atis, de origen frigio. Se contaba que Atis había sido un pastor joven y hermoso amado por Cibeles, madre de los dioses y gran diosa asiática de la fertilidad (aunque algunos sostenían que Atis era en realidad su hijo). Por cierto que el nacimiento de Atis, como el de muchos héroes antiguos —y el del propio Cristo—, también se consideraba prodigioso, pues se creía que Atis nació de una virgen —Nana—, y que fue concebido al colocar en su regazo una almendra o una granada, que en esto las versiones difieren.

Los rituales de Atis y Cibeles causaron furor en Roma a partir del siglo III antes de Cristo. En esta época era frecuente ver a los sacerdotes de Atis —todos ellos emasculados o castrados— recorriendo las calles de Roma —según relata J. M. Frazer en “La rama dorada”— llevando “en procesión la imagen de la diosa Cibeles y cantando sus himnos al son de tambores y platillos, cuernos y flautas, mientras el público, impresionado por el espectáculo fantástico y excitado por el salvaje estrépito, les daba abundantes limosnas y anegaba a la diosa y a sus porteadores bajo una lluvia de rosas”. Los rituales de la muerte y resurrección de Atis tenían lugar en torno al equinoccio de primavera, del 22 al 25 de marzo. El primer día unos porteadores trasladaban un pino desde el bosque en que había sido talado hasta el santuario de Cibeles, y allí, una vez clavado al suelo, le ataban a la mitad del tronco la figura de un joven que representaba a Atis. El segundo día de la fiesta, la principal ceremonia consistía en el sonar de trompetas. El tercer día, conocido como “día de la sangre”, el gran sacerdote se sangraba los brazos y presentaba su sangre como una ofrenda. “Excitados por la salvaje y bárbara música del chasquido de los címbalos, el redoble de los tambores, los trompetazos de los cuernos y los agudos sones de las flautas, los clérigos de categoría inferior danzaban alrededor (…) hasta que, en rapto frenético de excitación e insensibilizados al dolor, se cortaban el cuerpo con trozos de loza o se acuchillaban con navajas para salpicar el altar y el árbol sagrados con la sangre que brotaba”. Este “día de la sangre” culminaba con el entierro de Atis, representado por la imagen del joven atado al tronco del árbol sagrado. Al llegar la noche la tristeza por la muerte del dios se convertía en gozo, pues "súbitamente brillaba una luz en las tinieblas, la tumba se abría y el dios se levantaba de entre los muertos. (…) En la mañana del 25 de marzo, día considerado como el equinoccio de primavera, se celebraba la resurrección divina con una desenfrenada explosión de alegría...”

Y así hoy, como entonces, los pueblos mediterráneos seguimos celebrando con devoción cada primavera el renacimiento cíclico de la vida, mediante rituales y manifestaciones populares de gran belleza plástica que hunden sus raíces en los tiempos paganos del mundo clásico. Unos rituales que la religiosidad popular, en el seno de la Iglesia, ha preservado como un tesoro hasta nuestros días, de manera que hoy son parte fundamental de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Un patrimonio que los dirigentes políticos, con independencia de su ideología y de sus creencias religiosas, tienen el deber de proteger, o al menos de respetar, para que sea transmitido a las generaciones futuras como seña de identidad de este pueblo antiguo.

¡Cristo ha resucitado!

¡Aleluya!