Hoy cumpliría 120 años Joaquín Romero Murube, venido al mundo un 18 de julio de 1904 en Los Palacios y Villafranca, el pueblo sevillano al que le dedicó el mejor libro imaginable de prosa poética a base de convertir en lejanías la bruma de su propia melancolía convertida en preciosa elegía por su propia infancia y aquel mundo que no volvería jamás. El libro se tituló Pueblo lejano y se publicó por primera vez hace ahora 70 años.

He dicho cumpliría, en condicional, con cierto deje de intencionalidad lastimada, pues ya se sabe que los escritores suelen cumplir años a pesar de que hayan muerto –Joaquín se marchó en 1969-, pues es su obra, bien viva en sus lectores, quien los mantiene en el discurrir de la historia. En el caso del mejor prosista de la Generación del 27 no es tan así, pues me temo que hoy poquísima gente lo lee, entre otras razones, por el nulo apoyo que su obra ha cosechado desde los ámbitos institucionales y académicos. A veces, no ha recibido, sino ataques por un supuesto apoyo al franquismo que no pasa de simultaneidad en el tiempo que le tocó vivir, siendo como fue, desde la época de la II República, conservador de los Reales Alcázares de Sevilla. No tuvo que exiliarse, eso no, ni lo asesinaron, y eso se paga caro en los libros de texto de este país en el que se avivan siempre los contrastes vitales.

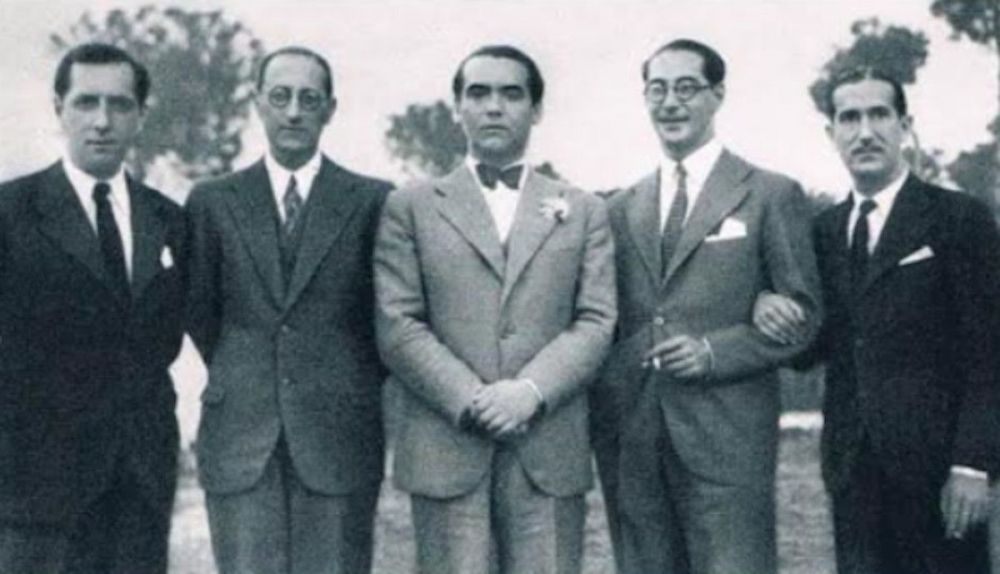

Lo de que fuera el mejor prosista de aquella Generación de poetas como Lorca, Guillén, Alberti o Cernuda no lo digo yo, que contribuí a su reingreso en la Universidad de Sevilla -de la que estaba tan desvinculado desde que tuvo que dejar los estudios a la muerte de su padre tras haber recibido clases nada menos que de Pedro Salinas- con una tesis doctoral sobre el valor de su obra periodística, sino el mismísimo Premio Nobel de Literatura y compañero de generación Vicente Aleixandre, que se había parado a leerlo con detenimiento desde la época de su primer libro relevante, allá por 1929, Sombra apasionada, dedicado no gratuitamente al más exquisito prosista de la generación anterior: Gabriel Miró. Aleixandre le siguió la pista con objetividad desde aquellos felices años 20 en que Romero Murube mantuvo encendida la llama aglutinadora de la principal revista literaria del sur, Mediodía, en la que se cocieron a fuego lento las vanguardias del Ultraísmo y las incipientes aportaciones más relevantes de sus propios compañeros de generación, empezando, por ejemplo, por el célebre Romancero gitano de Federico, que ya apuntó maneras en aquella revista sevillana antes de que se publicase como libro.

La amistad con el poeta de Granada, que trascendía a las familias de ambos, se mantuvo desde siempre y para siempre, y queda demostrada no solo porque el propio Federico leyera por primera vez en público su Llanto por Ignacio en el Alcázar que ya dirigía Joaquín, en una noche de 1935 en la que se hicieron llover jazmines, el mismo año en que el director del Alcázar alquiló un balcón para que Lorca disfrutase de la Semana Santa más grande del mundo, si no porque, una vez asesinado al año siguiente –ya en plena guerra civil-, fue Joaquín el primero que se plantó en Granada, desde la zona nacional, para indagar sobre el misterio de Víznar y hasta se atrevió a componer un delicado libro dedicado a su amigo bajo el título de Siete romances.

Esta relación y admiración con otros muchos poetas caídos en desgracia en nuestro suelo patrio se puede hacer extensiva con el mismísimo Juan Ramón Jiménez, a quien Joaquín ofreció casa tantos años después en una carta abierta en la prensa, donde su pluma se había convertido en un látigo constante contra los poderes fácticos, cuando del Premio Nobel y autor de Platero y yo se sabía, ya que duraría poco en aquella vida al otro lado del Atlántico. Pero también con Luis Cernuda, a quien apoyó en aquella primera obra, Perfil del aire, cuando todos la fustigaron y mucho antes de que el autor de La realidad y el deseo empezara a sentirse seguro con el camino emprendido.

Joaquín, más allá de su conocimiento profundo de la poesía clásica de raigambre sevillanísima y más allá de haberse convertido en un referente de esta en poemarios de la posguerra como Canción del amante andaluz, publicado en 1941, fue siempre un prosista finísimo capaz de hilvanar con esa matización segura que solo saben manejar los grandes las relaciones abismales entre las grandes cuestiones de la vida y las de andar por casa, y así lo demostró desde bien temprano no solo en su constante tarea de articulista en los periódicos sevillanos de todos sus tiempos –desde El Liberal de su juventud al ABC de su madurez-, sino en los libros ensayísticos que fue capaz de ir agavillando a lo largo de su vida, empezando por aquella maravilla de 1938 titulada Sevilla en los labios…

Luego vendría El discurso de la mentira, tan fundamental en su visión de una Sevilla de carne y hueso que nunca les ha gustado a los propagandistas baratos, y más tarde Memoriales y divagaciones o Lejos y en la mano, títulos en los que Joaquín articula el privilegio de haber conocido a grandes personajes de todas las disciplinas que ya se habían marchado al otro mundo con el de contar sus fugaces viajes por el entorno inmediato de Sevilla y Cádiz en una demostración contumaz de que sabía manejar el nuevo periodismo antes de que lo inventaran, con aquellas inolvidables crónicas sobre el Castillo de Olvera, las escobas de El Garrobo, las macetas de albahaca o el abriguito de entretiempo… El culmen de aquel periodismo comprometido con la ciudad que fue siempre su atalaya literaria sería Los cielos que perdimos, una especie de testamento literario que nadie con verdadera vocación de conocer los entresijos de nuestra íntima historia reciente debería dejar de leer, digan lo que digan las instituciones, los entendidos y las modas de cada momento que nunca encuentran el suyo para focalizar a alguien que sabía escribir bien de verdad.