Las personas más cercanas a ti no son ni tu familia de parentesco ni tus amigos. Son tus vecinos. Los oyes, los hueles, los intuyes al otro lado de la pared, escuchas el soniquete de sus conversaciones apenas audibles, sus ruidos corporales a la hora del insomnio, las cisternas lejanas que irrumpen en la noche como pequeñas cascadas que se confunden con el río heraclíteo del tiempo que pasa y no vuelve. Las persianas se alzan en la mañana como despertadores digitales, es hora de subir las tuyas, piensas, no estás sola.

Los vecinos modernos y neoliberales no miran a la cara. Apenas mascullan un “buenos días”, absortos en sí mismos mientras arrastran a sus hijos al garaje. Fugaz es la sonrisa que se queda a la mitad del ser y no ser de la indiferencia y la desgana cuando la boca es solo una muesca sin sonido. Pero están quienes forman comunidad y amplían su mundo social al vecindario de calles y manzanas; incluso hay quienes no tienen más mundo social que aquél constituido por vecinos con quienes comparten chismes, confidencias y risas.

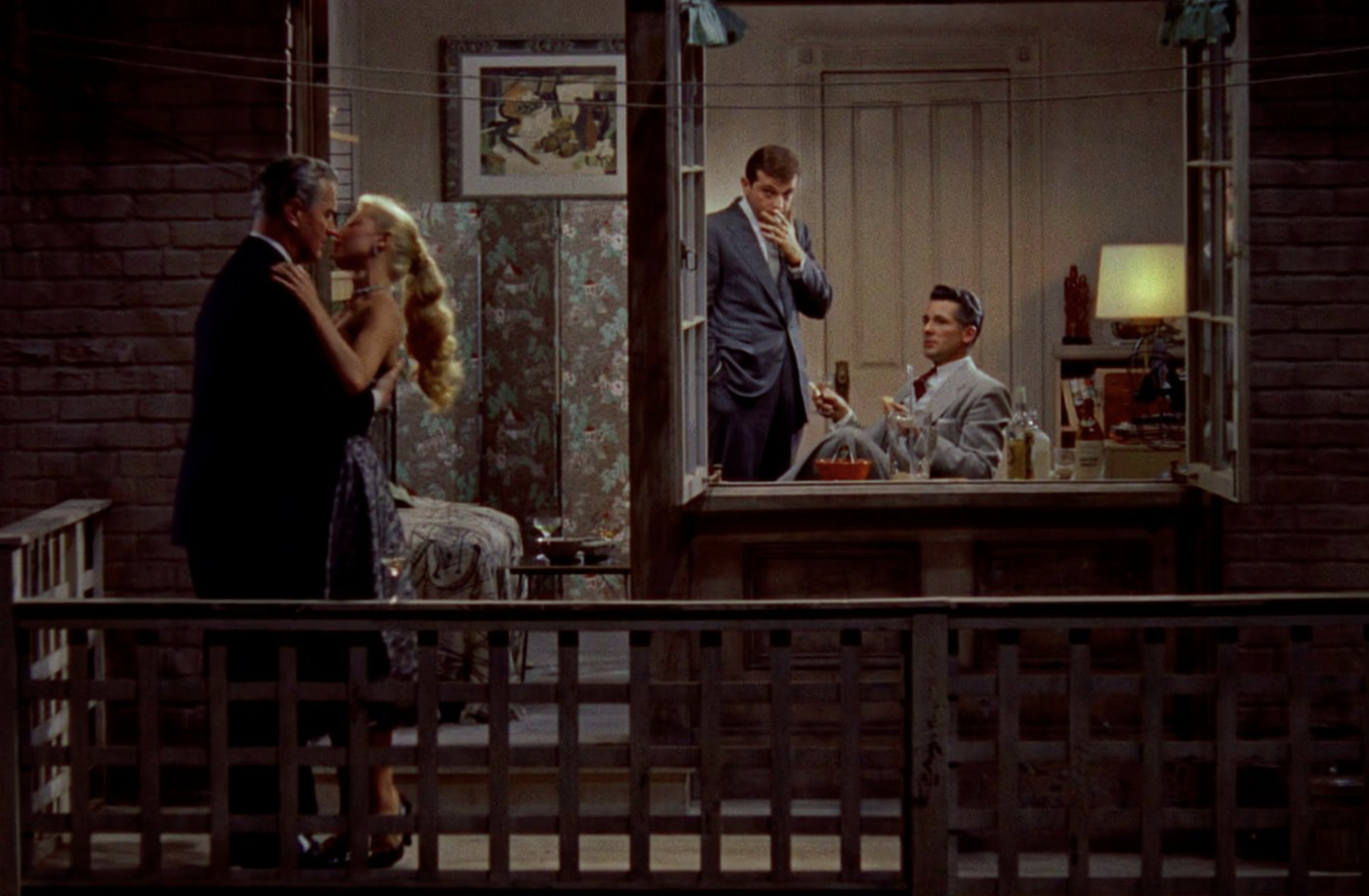

El vecindario es un lugar donde confluyen fobias y filias, luchas de poder y sentimientos encontrados. A través de distintos estilos de vida se confrontan las virtudes y defectos propios, las carencias, los deseos reprimidos, los pensamientos de venganza y destrucción canalizados a través de la maledicencia amparados en las propias normas de la comunidad. El mundo es un lugar maravilloso siempre que mantengamos apartados a quienes no nos quieren bien. A los amigos los elegimos. La familia es la familia pero a la vecindad malévola a duras penas se la soporta. Las paredes destilan venenos que propietarios infelices infiltran acercando sus bocas deformes a los espacios donde no tienen cabida sus presencias.

Nadie quiere a quien no comparte ni un diente de ajo. Nadie quiere al que sufre por envidia porque su despojo y vacío amenazan la salud y la paz de quienes vuelven a sus ínsulas después de interminables jornadas laborales.

Hablamos constantemente de la importancia de mantener buenas relaciones en el trabajo, de cultivar la amistad, de practicar la empatía con nuestros semejantes. Pero no nos acordamos de lo importante que es mantener buenas relaciones con el vecindario. La de la puerta de al lado te puede salvar la vida o la ensalada. ¿A quién acudir si no cuando se corta la luz, se te han quedado las llaves de casa dentro de la cerradura y no puedes entrar o te has quedado sin sal un domingo por la noche y en pijama?

La modernidad es un tiempo complejo donde coinciden diversidad e independencia. Al otro que de tan cercano, parece de otro planeta, lo miramos a hurtadillas. No nos fiamos. Es tan fácil empatizar con conocidos de internet y tan difícil interesarse por el que vive a dos metros de ti. El microcosmos de lo pequeño tiende a mantenerse demasiado atento a lo que hacen los demás. Tenemos miedo a perder el anonimato y a crear dependencias y amarres. En la cercanía las ideas se diluyen de modo que las esencias atemporales de un mundo perfecto y, por tanto, de seres perfectos, dejan pasar al hombre y a la mujer de carne y hueso, seres imperfectos, como tú, como ellos, como los demás.

Las personas más cercanas están ahí en frente, dos pisos más arriba o más abajo y sufren de la misma indecisión y duda que cualquier hijo o hija de vecino que se precie. Disolver el triple sintagma nominal y aceptar que no estamos solos. No nos queda otra.