En el último medio siglo, ha habido nombres de poetas malditos convertidos finalmente en mediáticos y poetas de maldito anonimato que han pasado con más pena que gloria trabajando, encima, para los medios. Como pasó con la Guerra Civil, que hubo poetas que la perdieron a costa de conquistar los manuales de literatura, y viceversa, en nuestro tiempo democrático ha ocurrido otro tanto con los poetas: que los verdaderamente libres han tenido que pagar el peaje de no salir en ninguna parte mientras que convertían en verso la vida misma, sin más artificios que los de la palabra entrenada mediante los ejercicios espirituales del desamparo.

En Sevilla ha ocurrido eso con uno de sus más excelentes poetas, de quienes los jóvenes –incluso los jóvenes poetas- no tienen hoy ni idea: Javier Salvago, premiado con el Rey Juan Carlos I, el Luis Cernuda o el Nacional de la Crítica, por ejemplo, y a punto de cumplir los 75 años después de pasar mucho más de media vida escribiendo guiones para televisión, donde jamás se ha prodigado, sobre todo al servicio de ese otro periodista andaluz que nunca fue del gusto del periodismo oficialista, Jesús Quintero, alias El Loco de la Colina, a quien solo después de muerto se le han rendido honores a media asta.

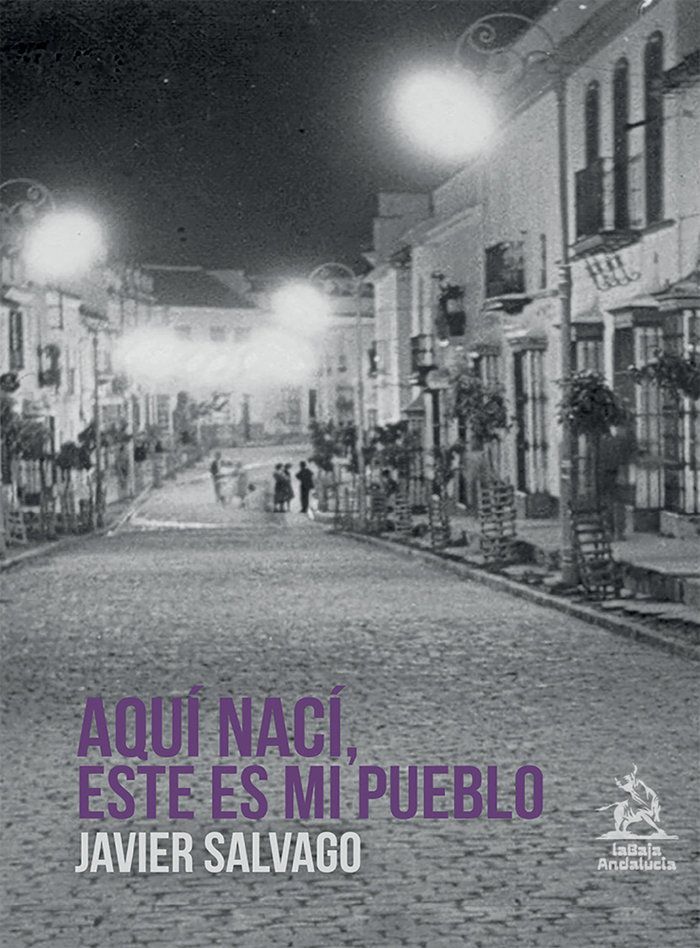

El caso es que ahora, después de haber escrito en verso todo lo que le debía a la vida (o viceversa) e incluso en prosa lo que ha dado de sí su suculento trabajo autobiográfico, en Renacimiento (Memorias de un antihéroe, de 2007; y El purgatorio, de 2014), la repentina y mimosa editorial La Baja Andalucía, que dirigen al alimón Eduardo J. Pastor y Jacobo Vega, acaba de lanzar un exquisito libro de inclasificable género titulado Aquí nací, este es mi pueblo, última obra del poeta decano de Paradas.

Con un iluminador prólogo de Juan Peña y un necesario epílogo del propio Pastor, el libro casi se hilvana solo con el material ya publicado a lo largo de la vida de Salvago pero dispuesto de otra manera: combinando, con artística mano izquierda, la luz de sus mejores versos -con Paradas como telón de fondo- con la sombra de su más límpida prosa -con sus propias aventuras y desventuras vitales como materia prima. El libro es una joya que contiene ese veneno de los libros buenos: que uno no puede parar de leerlo una vez que ha pasado de la segunda página por la sencilla razón de que todo lo que se cuenta en él tiene la dosis justa de verdad doliente.

Salvago rememora toda aquella vida silvestre y recién estrenada de un chaval ignorante todavía de su ineluctable relación con los amores primerizos, los versos iniciáticos y el peligro del alcohol

Qué clase de poeta, si no, sería capaz de escribir sobre el hombre que lo trajo al mundo con esta mezcolanza tan perfecta de sinceridad y homenaje a base de una complicada combinación de versos eneasílabos y endecasílabos que solo su oficio sabe hacer sencilla: "El hombre al que me acerco ahora / con la mano extendida, es mi padre. / -En lugar de monedas, me da fichas / de juego, que me cambian en los bares-. / Es bueno de verdad. Nunca le ha hecho, / que nadie sepa, daño a nadie…, / salvo a nosotros. Pero son sus cosas, / esas cosas que enferman a mi madre, / que se tome unas copas o que juegue; / en fin, que llegue mal y tarde. / Qué le va a hacer… Nació un trece / del año trece y hace el trece / de trece hermanos. –No puede decirse / que la fortuna lo haya acompañado-".

A través de las etapas naturales del hombre –la infancia y sus miedos; la escuela y la lluvia; el amor y el verano; la mala vida y la poesía; la madurez y la redención-, la voz del escritor nos va conduciendo, en verso o en prosa, pero siempre con la misma naturalidad, por un viaje de ida y vuelta a la semilla, que en su caso es ese pueblo remoto, blanco y melancólico de la provincia de Sevilla que se llama Paradas y en el que él, pese a todos los pesares, tuvo la suerte de nacer, como anuncia desde el título y como el lector va intuyendo ante el sabroso relato de esos primeros años de su infancia legendaria transida por el pantasma de un amante clandestino, las ánimas benditas del purgatorio, los chupasangres, el loco Chinorro con su silla en la cabeza, el loco Flores con sus idas y venidas del manicomio o María la Tonta, aquella zíngara canastera que se quedaba embelesada misteriosamente ante el retrato de una hermosa mujer en la casa del médico del pueblo.

Nada tan terrorífico, sin embargo, como aquella escuela del Cara al sol y queso en polvo americano diluidos en una sucesión de días iguales a este lado de la monotonía de lluvia tras los cristales, salvo aquella vez en que, como en la mayoría de nuestra provincia, nevó. Ocurrió, todos lo sabemos, en la madrugada del 3 de febrero del año 54. El año de la nieve, como recogen otras crónicas locales de las que se llevaron luego, tantas décadas, soñando con aquella jornada festiva, sin colegio y con muñecos de nieve de los que Salvago relacionaría más tarde con la inevitable emigración y con aquel sueño frustrado de su propia familia de haberse marchado a las antípodas de este mundo. Él hubo de conformarse con la evasión del cine gracias a aquel gitano, Heredia, por cuyo don de gentes disfrutaron los paradeños de algunas de las ya eternas estrellas flamencas como Caracol, Farina, Marchena o Valderrama.

Salvago rememora toda aquella vida silvestre y recién estrenada de un chaval ignorante todavía de su ineluctable relación con los amores primerizos, los versos iniciáticos y el peligro del alcohol. Y ahí es donde comienza el ecuador de su poética autobiografía. "Me enamoré de todas las forasteras que llegaron al pueblo a pasar una temporada", escribirá el poeta, al rememorar asimismo su descubrimiento del sexo, ese oscuro misterio hasta en el lecho de sus padres: "Confundido y nervioso, / sin comprender, observas: tu madre y, a su lado, / tu padre; ambos te miran, desde la cama, hostiles, / sobresaltados. Sientes que algo, dentro, se ha roto / para siempre, que ya no podrás mirar nunca / con tus ojos de antes, que jamás volverás / a correr a unos brazos sin que un torpe y ridículo / fantasma se interponga. / Abochornado, bajas / la cabeza y le pides que te trague a la tierra".

La adolescencia irrumpirá en su vida con el internado de los salesianos en Alcalá de Guadaíra y la rebeldía de dejar de parecer un niño bueno. Muy poco después, al terminar el Bachillerato y trazar su propio perfil entre ermitaño en el soberao de su casa del pueblo y poeta sin padrinos en la capital, se consolidará en su génesis de joven artista el cáncer del alcoholismo que lo arrojará al, quizá, necesario abismo. Él mismo concluirá en alejandrinos: "Como todos los niños, fui niño. Como todos / los jóvenes, fui joven; es decir, algo bobo. / Me apunté voluntario a bailar con la fea / y hasta llegué a sacarle su jugo a la tristeza. / Como todos, un día descubrí que este mundo / lo estaban decorando sin contar con mi gusto. / Y lo que fue una historia feliz, una mañana, / casi sin darme cuenta, desembocó en un drama".

Sería su madre –otra vez la semilla- quien volvió a sembrar en él la esperanza de la redención después de haber pensado incluso en el suicidio. Tal vez las lágrimas de su madre enjugaron su propio sueño aquella noche de julio del 78, cuando se despertó con la férrea, divina, incomprensible determinación de no volver a probar el alcohol y combatirlo a base de tila. Y aunque fue entonces cuando el premio de poesía Rey Juan Carlos I le abrió la senda de una vida nueva, es decir, de poeta hambriento pero lúcido, en realidad sería el amor imprevisto de Lourdes el que terminó de salvarlo, y la suerte de tener un hijo y asistir con su nacimiento a la metáfora pura del ciclo de la vida, siempre dispuesta a regalar segundas oportunidades. Y, para colmo, el fortuito encuentro en la radio con El Loco de la Colina mientras él redactaba en una máquina de escribir, y de memoria, como lo había hecho el mismísimo Bécquer con sus Rimas tras el incendio, algunos poemas de su libro todavía inédito para poderlos recitar en antena.

Todos estos episodios se narran en el libro recién editado de una manera mágica, porque las biografías de los poetas no suelen contar con el extra de estar narradas con su propia voz, henchida de cálida verdad, ni de combinar en ese mismo timbre reconocible el verso tan pulido de las obras acabadas con la prosa de una nostalgia notarial, y encima con una exquisita selección de fotografías que son no solamente un viaje a la semilla del poeta, sino también de un pueblo como otro cualquiera capaz de parir poetas irrepetibles. Lo profetizó Bécquer, y esa es al cabo la inmortalidad de los pueblos: "Podrá no haber poetas; pero siempre / habrá poesía". Lo sabe bien Javier Salvago Calderón, que tiene igualmente de Juan Ramón lo que todo gran poeta tiene de poeta de pueblo: "Y yo me iré, como nos vamos todos, / y ya nada tendrá que ver conmigo", se adelanta él en un poema todavía inédito. "Todo cuanto era dejará de ser / para ser solo pasto del olvido. / La vida, el mundo, su aflicción, / sus ambiciones y delirios / atrás se quedarán… Adiós los sueños. / Adiós todo lo odiado y lo querido. / Adiós, por siempre adiós… Dios mío, qué solos, / allá en la tierra, se quedan los vivos".