Será la edad que uno ya tiene, pero últimamente me persiguen los libros de memoria como la sombra propia, y no lo digo como queja, sino como constatación de ese milagro agradable de que, con el tiempo, uno descubra que efectivamente la vida es un suspiro y los hombres nos parecemos tanto que siempre echamos de menos lo mismo: aquel tiempo sin tiempo en que la vida tenía la temperatura de la mano de mamá.

Esta tarde se presenta el último libro de García Barbeito en la Casa de la Provincia. Lo reseñé aquí mismo, deslumbrado por la belleza de aquella nostalgia bordadora de artículos agavillados con Aznalcázar al fondo. Y como quienes nos movemos en esto de las letras nos vamos pasando el testigo de lo que vamos descubriendo, habrá sido Barbeito quien hizo que llegara a casa otro libro memorioso de un amigo, Francisco Gallardo, que ya es común aunque un servidor no haya cruzado palabra con él.

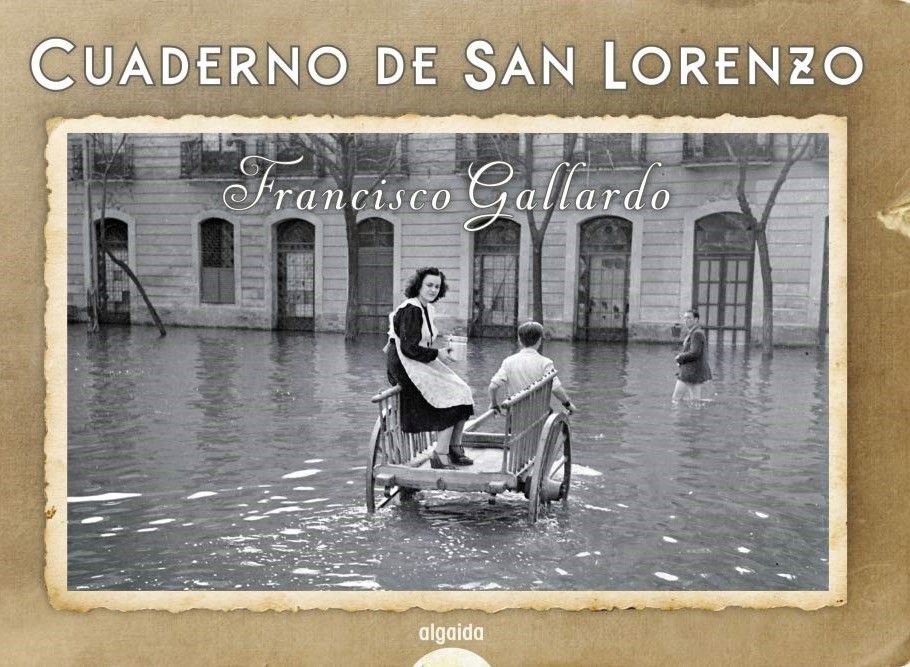

Me ha regalado las más importantes en forma de obra redonda. Se titula Cuaderno de San Lorenzo, la publicó en la editorial Algaida antes de la pandemia del Covid y hoy yo la reseño después de haberla degustado mientras oía llover, eso que solo sucede en el pasado, según Borges. Lo hago porque hoy me toca la columna, pero también aprovechando que su autor cumple años, como un extraño regalo a alguien que uno no conoce en persona todavía. A veces es mejor así, con la magia de las intertextualidades. Fíjense que este Gallardo, muy famoso no solo en Sevilla por haber sido médico de la Selección Española de Baloncesto, aterrizó poco antes de tener uso de razón en una de las plazas más señeras de la ciudad hispalense cuando otro sevillano también llegado de otra parte, de mi pueblo concretamente, iba ya de salida. Me refiero a Joaquín Romero Murube, el alcaide del Alcázar desde muchos años antes de que este Gallardo naciera y hasta que se convirtió en un muchachito al que el deporte le hacía tilín.

Me apasionan los solapamientos casuales de gente a la que admiro, porque Joaquín era ya un incondicional de la Soledad de San Lorenzo, por ejemplo, cuando el niño Gallardo, tan sensible para su edad, descubría en la cara de la Virgen la soledad de una mujer tremendamente sola. Eran, para colmo, los años en que Joaquín publicaba furibundos artículos contra la sinvergonzonería de que fuéramos a perder los cielos que perdimos, los mismos años en que el niño Gallardo asistía a las lecturas de su padre de aquellos mismos artículos de Romero Murube contra la barbarie incluso en la plaza del Duque. Es fácil imaginar al padre de Gallardo mirando al frente, sin dar demasiado crédito a las noticias vespertinas que confirmaban entonces que “habían cambiado columnas de jade por escaleras de lata que subían solas”.

Aquel niño que “llevaba el tiempo cernudiano en el bolsillo” escribió hace un lustro una especie de Ocnos de una sola plaza, de un solo barrio, con límites en la Alameda y la calle Feria, pero no con la certidumbre de no volver donde una vez fue verdaderamente feliz, sino con la satisfacción de no tener que salir sino para los cuatro compromisos a los que la vida adulta nos arrastra. De hecho, el peregrinaje de Gallardo ha sido inverso al de don Luis, porque él sí ha conservado, tras largos años, “cansancio del camino” y, desde luego, “la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere”. Gallardo sí ha conservado una Ítaca que lo aguarde y una Penélope y hasta tres hijas. Puedo compararlo con Cernuda, claro, pero han sido otros tiempos, otra suerte, y el parecido tiene que ver solo con el referente de este cielo azul y este sol de la infancia y con la exquisitez de su palabra poética, heredera de la de Cernuda, pero también de la de Bécquer cuando todavía era un muchacho que no sospechaba la maldición de sus golondrinas madrileñas; y las de Antonio y Manuel, ahora que celebramos el 150º aniversario de sus nacimientos, cuando uno evocaba el patio donde maduraba el limonero y el otro reconocía comulgar con Montmartre y con la Macarena.

El libro de Gallardo, insisto, es una suerte de Ocnos con regusto regresivo también en la realidad, aunque “la lluvia que cae ahora”, puede volver a leerse en sus páginas en estos días lluviosos, “es la misma de entonces. Solo has cambiado el niño que ha ido perdiendo los impermeables de la inocencia por el camino”. Inevitable, pero no deja de ser una suerte que el adulto sea tan habilidoso como para recordar la radio de cretona y aquellos hombrecillos que andaban contando el mundo desde dentro, las riadas sevillanas, la despreocupación por coger una pulmonía, su insomnio infantil, el quiosco verde de su plaza, a sus cuatro hermanos sin niñas, los carámbanos cuando no existía el hielo, los misterios de la corsetería, la tapia de la calle Torneo cuando el mundo era más pequeño, la guardia mora de Franco, la dueña de aquella lechería aficionada a la ópera y al jazz, el zapatero remendón que alguna vez había sido legionario en África, el elegante mendigo Gabriel que primero perdió una pierna y luego las ganas de vivir, el pecado, los labios rojos y el hombre del saco, el mantillo de las macetas, el luto y el fogón del cielo que era la cocina de su madre, las azoteas blancas, Casa Ovidio convertida en Casa Ricardo, el autobús que vino a sustituir a los últimos tranvías como una cosa modernísima, “con su conductor, su revisor de billetes, su anuncio de frigorífico en una ciudad de búcaros”…

El libro de Francisco Gallardo duele como el Pueblo lejano de mi paisano Joaquín, máxime ahora que hemos perdido para siempre a tantos miles de niños a los que obligaron a marcharse antes del alto fuego en Gaza y que hubieran podido recordarnos a aquellos chiquillos contemporáneos de Gallardo que jugaban en la calle Santa Ana “sin preguntarse el apellido”, entrando y saliendo luego de la bodega de otro Joaquín, de la panadería de Amparo y Felipa, hacia una plaza entonces “menos iluminada pero más luminosa”. Algunos capítulos darían, a poco que el autor buceara en ellos, para una novela, como el de aquellas operadoras de la centralita telefónica que lo escuchaban todo y que pasaban al otro lado en cuanto encontraban novio y empezaban a suspirar ellas por una conferencia.

Aquel niño con tres madres (lo dice por su tía Luna y su tía Lela, a quienes dedica el libro), aquel niño que guardaba sus canicas en una bolsita roja que le había confeccionado la abuela María Jesús con su máquina de coser Singer, intuye el existencialismo revestido de nazareno por primera vez, pero no será sino el escritor de hoy quien lo descubra negro sobre blanco: “Un niño no sabe aún que la vida es solo eso: mantener, como sea, la vela encendida”. Hoy podría soplar 67 velas, pero sin conocerlo aún ya sé que no lo hará.