Podríamos pensar que la huella andalusí en el sistema antroponímico actual solo se circunscribe a la existencia de algunos apellidos de clara raigambre andalusí como Benjumea, Benavides, Benegas, Medina, Alguacil, Alcalá, Almenara y otros; sin embargo, vemos que la estructura onomástica andalusí, heredera de la tradicional árabe, que a su vez es heredera de otras tradiciones pre islámicas, influyó en la antroponimia posterior a la conquista.

En el mundo medieval cristiano, el sistema antroponímico se circunscribía a añadir al nombre del progenitor masculino un sufijo procedente del genitivo latino que evoluciona fonéticamente al sufijo –ez, con pasos intermedios en –is e –iz (ej. Sanchís y Sánchez –el hijo de Sancho). Con el tiempo, este sistema patronímico de origen latino, equivalente al nasab andalusí, termina fosilizándose y perdiendo el sentido inicial de identificación como “hijo de” y acaba generalizándose simplemente como apellido.

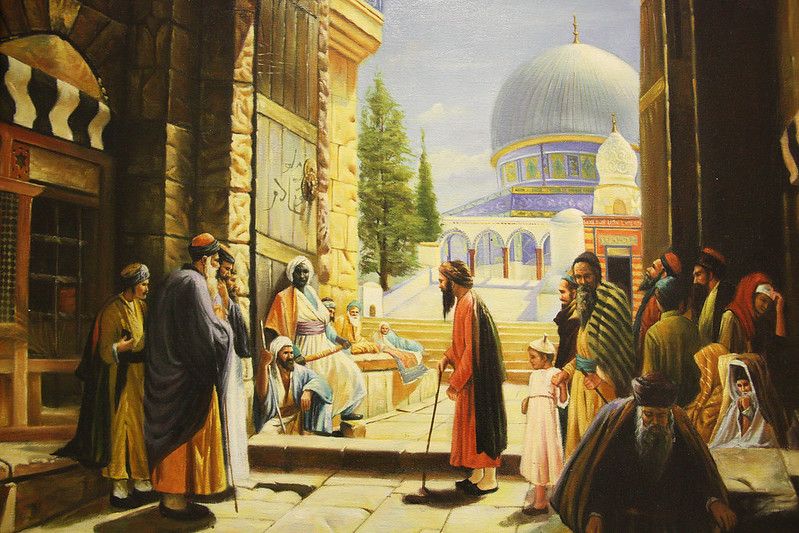

A diferencia de la onomástica cristiana del norte peninsular, el antropónimo andalusí seguía la misma cadena onomástica tradicional árabe. Pero la adopción de ese sistema onomástico árabe no suponía el origen árabe de la persona en cuestión sino que formaba parte de la arabización lingüística y la islamización cultural de la sociedad andalusí. Cada individuo tenía un ism ‘alam o nombre propio, una kunya o sobrenombre que se expresaba con el prefijo abu (padre de) o umm (madre de) y que no siempre era kunya de filiación. Le seguía el nasab o cadena genealógica expresada con las partículas ibn (hijo de) o bint (hija de). A continuación va la nisba o nombre de relación con algo, especialmente con un lugar geográfico de nacimiento o de residencia, aunque a veces también estaba relacionado con el clan o la tribu, o una corriente religiosa. Por último, se añadía a esa cadena onomástica el laqab o apodo, que podía hacer referencia a un oficio, a una característica física o, simplemente, a un mote.

A pesar de que esa larga cadena onomástica tradicional era la habitual en documentos en contextos biográficos o en referencias genealógicas, lo frecuente era que se acortaran, quedando la mayoría de las veces en dos o tres elementos, especialmente el nombre propio y uno o dos de los sobrenombres, que podían hacer referencia, según las personas, a la nisba, al nasab o al laqap.

Ese mismo sistema, que ya habían adoptado muchos cristianos que habían convivido con el mundo musulmán en la península, es el que adoptan los moriscos tras su conversión forzosa. Con este sistema, basado en el uso del toponímico, en recuerdo de la nisba, y el mote o el oficio, en recuerdo del laqab, ambos ya fosilizados como integrantes de la cadena onomástica, los moriscos sortean la prohibición de llevar nombres árabes a través de la conservación de la estructura onomástica andalusí simplificada. Esta especie de taquiyya o simulaciónonomástica se haría más necesaria que nunca después de la prohibición explícita de la pragmática de 1567 de usar nombres y sobrenombres árabes.

Así vemos como el laqab andalusí, ya castellanizado, siguió utilizándose abundantemente entre los moriscos como identificador onomástico, llegándose a fijar con el tiempo, como apellido fosilizado meramente nominal, ya sin el sentido inicial. Ese es el caso de apellidos referentes a oficios (zapatero, sillero, cantero, calero, herrero, mercader, etc.) o a características físicas (moreno, rubio, delgado). También vemos como la antigua nisba, real o inventada, ha quedado también fosilizada, en muchos apellidos actuales (Úbeda, Carmona, Segovia, Sevilla, etc.) El antiguo nasab (ascendencia) ha quedado fosilizado en apellidos como De Juan, De Pablo, De Andrés, etc.

Pero ese es el sistema onomástico “oficial” que ha heredado los elementos de la cadena onomástica andalusí en forma de apellidos sin relación con el sentido inicial. Sin embargo, a nivel popular y extraoficial, todavía vemos como en la sociedad andaluza actual, sobre todo la de los pueblos, en gran parte se ha seguido el sistema tradicional andalusí con su sentido original. En los pueblos de Andalucía, para saber de una persona se le pregunta ¿y tú de quién eres? en lugar de ¿tú quién eres? Y no es habitual, o no era habitual hasta hace poco tiempo, que se conociera a una persona por su nombre de pila y apellidos oficiales sino que lo frecuente es que se conozca por su nombre (equivalente a su ism aunque ya cristianizado) acompañado por su ascendencia (nasab); por ejemplo: Antonio el de Carmen de María Matas, Paquito de la Aurora de Paco el de Alejandro, Paco de Lucía; o por su mote, u oficio (laqab); por ejemplo: Juan el talabartero, Carmen la del picón o Antonio del centro; o por su lugar de procedencia o pertenencia a un clan familiar (nisba) como por ejemplo: José el motrileño, Juan el malagueño, Pepe el habichuela.